从捉迷藏到写诗,原来幼儿园课程可以如此浪漫、沉醉……

01

捉迷藏自主游戏中

隐秘的儿童视角

捉迷藏是我们班孩子,特别喜欢的游戏,沉迷在一藏一找间,乐趣无穷。那么在游戏中,他们收获的仅仅是快乐吗?

一次游戏过后,我问了孩子们这个问题——你觉得这个游戏怎么样?

孩子们都说很喜欢,至于原因,他们各有各的说法。

有对环境新的发现:“发现了幼儿园很多新的地方。”

有get新技巧的小得意:“之前和他们在一起,太吵就被抓住了,这次我一个人换了一个地方,谁也没找到我。”

有特别的情绪体验:“这个游戏是和老师、小朋友一起玩的,很多人,很开心。”

孩子们的表达都很有意思,而亦行的感受尤其吸引了我的注意,于是我们有了这样的对话。

亦行:“我喜欢这个游戏,是我喜欢被人找到。”

老师:“为什么喜欢被人找到,是想别人都注意到你吗?”

亦行:“不是的,我觉得捉迷藏就像做梦。”

老师:“那被找到了呢?”

亦行:“梦就醒了。”

躲、藏与梦、醒的比喻,深深地触动了我。孩子们看似在操场上急匆匆地跑,没有头绪地躲,“慌慌张张”的游戏中,他们没有一刻停止自己的观察与思考,并能用准确的语言表达。

我忽然很好奇:藏起来的时候,孩子与世界有瞬间的隔离,他们变成了旁观者,那么从这样一个视角去看周围的小世界,他们会有什么样的体验和发现?

于是我推翻了之前场地、规则、技巧的预设,和孩子们继续深入游戏观察和体验这个话题。

带着好奇与期待,我为他们提供了三个问题支架:看到了什么?听到了什么?想到了什么?

■看到了什么?

香香:窗子上爬着很多小虫子。

豆豆:保安阿姨在洗水池。

馨馨:看到一棵树,不说话也不动。

伊一:看到天上的白云,一会变成小狗,一会变成小猫,他们也在捉迷藏。

辰辰:看到我的旁边有很多的小石头。

■听到了什么?

豆豆:听到了很多的声音,有的声音很大,有的声音很小。

修修:听到了他们在说悄悄话,有个人说躲那边去,另一个人不想去。

亦行:听到了小鸟在唱歌。

伊一:听到了保安阿姨洗水池,刷刷刷……

■想到了什么?

紧张

意涵:待在里面不敢动,也不敢发出声音,太危险,一被发现就完了。

子毅:我的好朋友修修会不会被抓住,他又耍赖怎么办哟?

放空

香香:我什么都没想。

纠结

博文:躲在里面很无聊,出去又很危险。

千千:我想到和妈妈一起去拍的照片,他们都说我很帅,好开心哦!

发散

诺昕:我在想我的饼干,刚刚掉在教室的地上了。

孩子们不仅回忆了他们的所见所闻所思,更将它们记录了下来。就在躲起来的时间里,他们居然有这么多的发现和思考。梳理着他们的表征,我反思着:还可以领着他们走向哪里呢?

02

从捉迷藏到写诗歌

在表征中理解儿童、生长课程

回想起在馨馨说“看到树不说话也不动”时,我有这样的追问:“你不说话也不动是在和小朋友捉迷藏,那么树不说话也不动,又是和谁在捉迷藏呢?”馨馨想了一下,没有回答,我就放弃了。那么这个令人遗憾的未竟的对话里,有没有新的生长点呢?如果我把这个问题抛给其他的小朋友们,会不会出现有趣的答案呢?

我从“一棵树不说话也不动”里,提取出诗歌的句式,作为他们文学创作的支架。

树不说话也不动,它在和谁捉迷藏?

树不说话也不动,它在和春天捉迷藏,春天抓住了它,它就长出了尖尖的小叶子。

树不说话也不动,它在和秋天捉迷藏,秋天抓住了它,它就变成光头了。

树不说话也不动,它在跟雨点捉迷藏,雨点抓住了它, 它就感冒了。

树不说话也不动,它在跟花朵捉迷藏,花朵抓住了它,给它扎了许多小“揪揪”。

树不说话也不动,它在跟树屋捉迷藏,树屋抓住了它,把它变成了风车。

树不说话也不动,它在跟风筝捉迷藏,风筝抓住了它,就把它扯着飞走了。

原来有了适宜的支架,即使是小班的孩子也能进行文学创作。在我提供的“树不说话也不动,它在和XX捉迷藏”的句式里,孩子们结合对周围世界的观察,综合运用捉迷藏的经验,创作出了那么多生动而富有童趣的诗句。儿童真是天生的诗人!遇到合适的土壤就会发芽、开花。

震撼的同时,我又在思考:还可以从其他的表征里读出什么?又会有怎样新的课程生长点呢?

于是,我带着孩子分享了他们的表征。

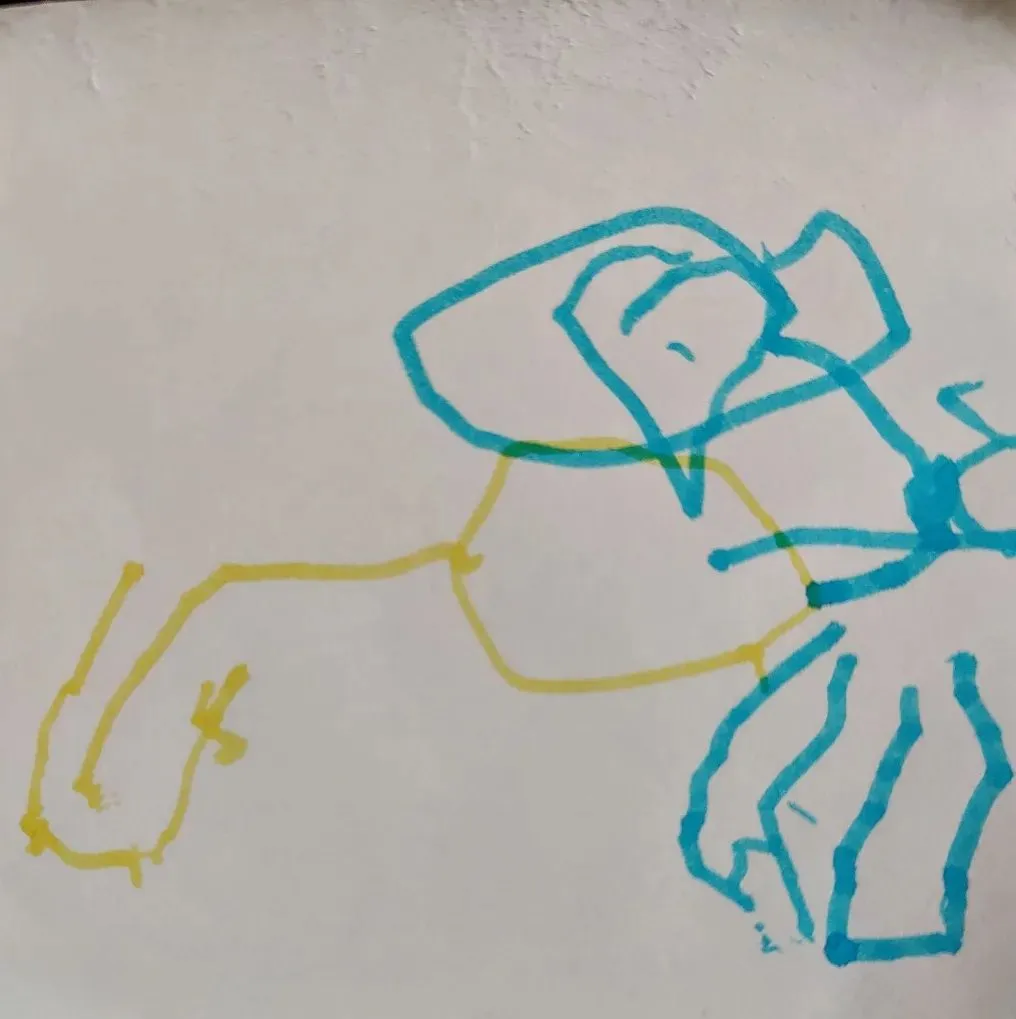

亦行听到的是小鸟在唱歌,小鸟前面两条不同颜色的线,表示什么呢?

亦行:线条是小鸟的歌声,红色的线表示快乐的歌,啦啦啦~黄色的线表示好听的歌,嘟嘟嘟~

原来,她用颜色来表征声音的音色和情绪,那么颜色和声音还会有什么样的关系呢?

我问其他的孩子——黑色表示什么样的心情呢?修修告诉我,黑色表示害怕。白色呢?香香告诉我白色表示伤心,因为眼泪是“白色”的……

孩子们关注到了颜色与情绪之间的关系,有什么样的课程能支持他们去做相关的尝试与探索呢?

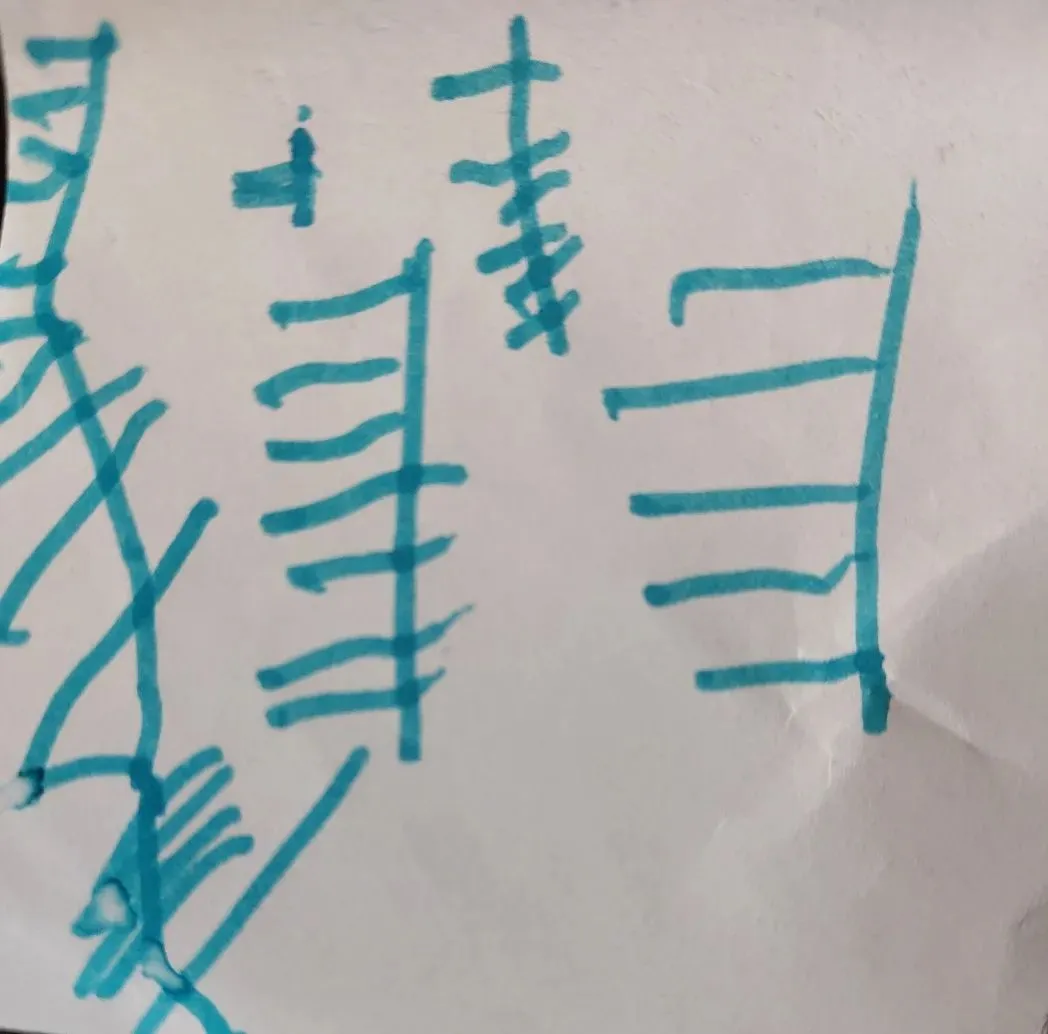

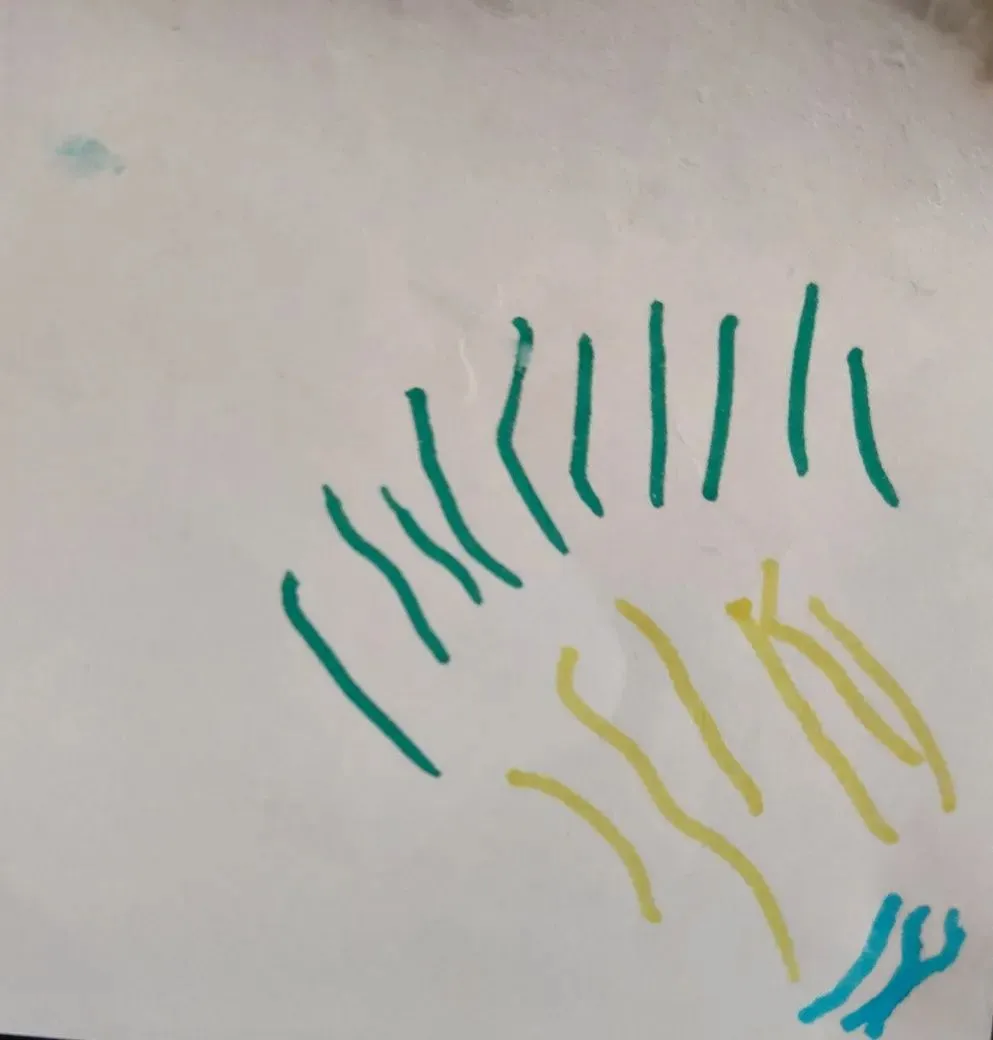

无独有偶,豆豆也用线条表征了声音——

豆豆:整齐的线条表示好听的声音,乱七八糟的线条表示噪音;长线条是长长的声音,短线条是短短的声音。

抽象的声音用图像具象化,在声音探索、音乐欣赏等活动中进一步表达与表现,也应该非常有趣吧。我们可以试试。

03

结语

“一对一倾听”让我发现,孩子看似随意的表征,都有其用心与用意,竟无一处是“闲笔”,这些用心与用意中储藏了无数的课程生长点,需要我不断地解读、挖掘,把它们找出来;并通过支持、引导,推动着课程不断向前走。

原来,不知不觉中,我和孩子还一直在玩着另外一场“捉迷藏”。

在这一次活动中,老师跟随着孩子的兴趣、体验、表征,课程不断地预设与生成、转移与变幻、推翻与重构。

孩子是课程的牵引者,他们用多种语言表征自己对世界的看法;而老师通过聆听和解读,被孩子启发的同时,进行追问、提炼、引导,将课程引向更深处。

声明:发表此篇文章是出于传递更多信息之目的,文章综合来源于网络。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:info@chinayoujiao.com,联系电话:4007885161