活在监控下的孩子正在长成机器人

01

老师变成人工摄像头中学变成全景式监狱

几年前,监控进校园的新闻层出不穷,各种电子设备花样百出。

2017年,某直播app的“教育”分类里,出现了全国各地不同学校教室的直播画面,直播间的聊天窗口就是家长和老师对孩子的在线考察区。而且观看直播不需要任何申请,所有网友都能看。

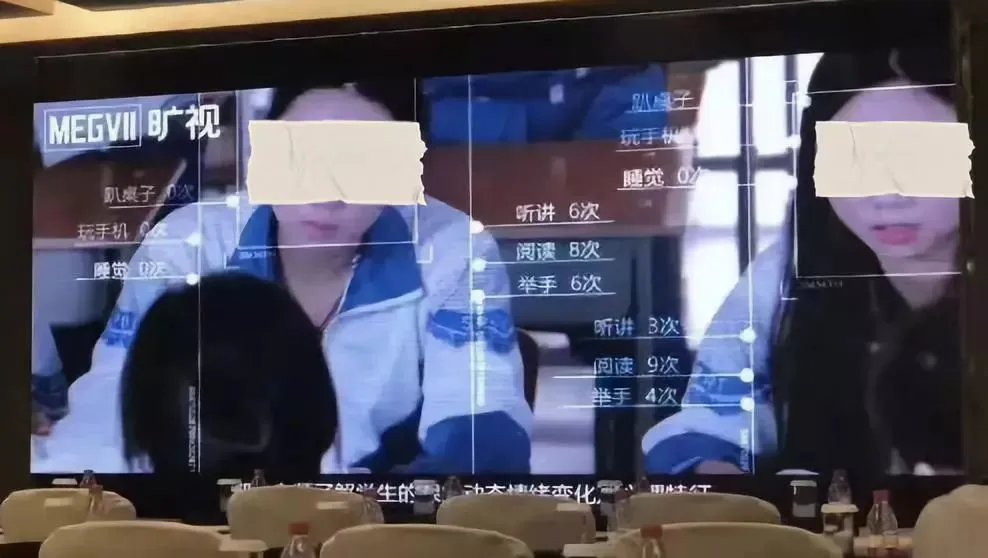

2019年9月初,一张两名女生在教室里的监控图像开始在网络上疯传。

紧接着11月,浙江金华的小学课堂上出现了名为“FCOUS

ONE”的脑机接口头环,这个头环可以检测脑电波,评判学生上课、写作业是否集中了注意力,并给学生的集中注意力情况打分。分数还会实时传输到老师的电脑上,也会像考试成绩排名一样被发到家长群里。这则新闻也很快登上了热搜。

2022年甚至出现了一款智能纸笔,可以随时上传孩子的书写笔记,让家长和老师看到孩子写了多少,甚至写了什么内容。

这些新闻被曝光后,无一例外,遭到了舆论的强烈抵制。网友们评论:“校园需要增加的是有助于教学的硬件,不是控制孩子的硬件。”“对小学生要求都这么严苛了,他们还能有活泼自由的童年吗?这样不就让孩子从小到大都活在监视的压力中吗?”

然而网络上反对的声音并不能阻拦监控的泛滥。2024年,我们的中学已经变成了24小时全景式监狱。即便没有高科技电子设备监控,老师们作为“人工摄像头”也是一点不落下孩子们行为的“蛛丝马迹”。

在学校和老师眼里,学生的一切行为都是可以被打分的:说话要扣分,自习时抬头要扣分,转笔、抖腿、发呆通通要扣分……

校园监控泛滥背后的原因究竟是什么?我们又为何如此态度鲜明地反对监控的滥用?

02

只有统一标准、不能出错的产品,才需要被监控

什么样的场景下,我们需要监控?流水线上的机器、被圈养的家畜、监狱里的犯人,监控对准他们,目的只有一个:不能出错。机器需要按部就班地执行生产任务,家畜需要正常地长大为所有者带来回报,而监狱里的犯人则绝不能越狱。

那我们的孩子又为什么要被监控呢?

这正是当下以“衡水中学”为代表的应试教育的核心,每一个孩子不再拥有独立的人格和特点,而是统一被当成刷分的机器。如何考高分已经有了成熟的套路,只需要把一批批孩子送进个被无数次验证过成功的加工流水线,就能起到筛选和“生产”高分小孩的作用。

在这个过程中,学生一切个性的、不稳定的因素都是要被抹除的,因为会影响到这台机器运转的效率。而监控则是保证学生作为“产品”不出错的重要手段。

如此荒谬的监控行为,又是如何堂而皇之地走进校园,被学生和家长顺利接受的呢?认同“分数至上”的评价体系,就会让一切合理化:

为了追求更好的“学习成绩”,孩子早上5点起晚上12点睡,牺牲睡眠来换更多学习时间是合理的;

在吃饭和洗头之间只能二选一,甚至几个月不洗澡,放弃生活需求来换学习时间是合理的;

把“早恋”和“兴趣爱好”视为洪水猛兽,忽视生命的好奇心和情绪情感来换专注学习是合理的……

不仅是父母们被这样单一的评价标准绑架,学生们也被洗脑,以“学习成绩”的名义牺牲了整个正常的青春,在这种情况下,监控还算什么呢?让渡一点隐私和个人空间又有什么呢?

● 父母的心声:我为什么不可以监控你?

监控的本质,是权利的让渡。公共场所之所以安装监控,是通过我们让渡部分个人隐私,来保证自己生命和财产安全不被侵犯。但学生们权利的让渡,换来的是老师、家长等成年人的权力的无止尽延伸,是成年人对学生的控制——“你要听我的。”

03

把自己的孩子当人,去看到Ta的内心

长期生活在监控下的孩子会变成什么样?无数的研究已经给出了答案。

加拿大隐私委员会2012年的调查报告,在分析了现有关于儿童的技术监控的研究之后指出,过多的监视和控制会损伤孩子的自主性和独立性;孩子会按照“是否受到惩罚”而行动,而不去思考行动本身的价值与道理。

简单来说,就是孩子们会更习惯于根据大人的要求、外在的规定去“表演”,以此来让自己符合他人的期待。习惯了“表演”的孩子,父母很难再进入他们的内心,甚至于他们也看不清自己的内心。

从衡水中学考入浙江大学的男生张锡峰,就曾经享受于这种表演,三年前的他在演讲节目里情绪激昂地呐喊:“总有一天我会站在金色的舞台上,聚光灯打向我,摄像机对准我,所有人的目光注视着我。我能站在台上侃侃而谈,此刻世界就只有我一人……我就是一只来自乡下的土猪,也要立志去拱了城里的白菜!”

他也以674分的高分考入了名校,满足了所有人的期望。然而进入大学后,他却没有获得曾经学校承诺给他的“辉煌未来”,更多的是迷茫。他坦言自己不想成为做题机器,不想考研。张锡峰说,自己高考前只知道学习,没想过报什么专业、找什么工作,大家都觉得计算机好,就报了这个。

另一方面,根据发展心理学,隐私和个人空间的减少,会导致孩子失去边界感,无法建立独立的人格,他们不知道自己是谁,自己想要什么、讨厌什么,也分不清什么是你的、什么是我的,自己究竟该为什么事情负责。

● 《小欢喜》里,强势的妈妈可以在客厅里看到英子卧室里的一切。

一个极端的例子是,台湾女星狄莺38岁高龄产子,她曾亲自在综艺节目上讲述自己对儿子孙安佐的爱有多疯狂:为了保证孩子的食量,每天花7个小时盯着孩子吃饭;直到孩子15岁,母子依然同床睡觉;孩子的成绩低于90分,她就会抓狂。

在这样密不透风的“监控”下,孙安佐终于长成了一个巨婴,18岁的孙安佐在美国涉嫌持枪,被警方捕获入狱,后来还被曝出吸毒的丑闻。

然而,狄莺这样的父母并不是个例。今年6月,就有媒体报道,江苏一家长在高考结束后,把放在儿子房间6年的监控拆了下来,并发文称“感谢监控陪了儿子六年”。评论里还不乏赞同的声音:“我家也装了!其实不是不尊重孩子,实在是没办法的办法,是跟手机、电脑、游戏在较量。”

这些父母不能理解的是,再智能、再完备、再密集的监控,也无法监视孩子的内心。无处不在的监控不会让父母更了解孩子,只会亲子关系越来越远。我们的孩子已经在学校这座“监狱”里失去了太多,为何家长还要成为学校的共谋呢?

即使作为一个个体,无法改变目前大的环境,也可以尝试,在家庭这个小集体里,给孩子更多的隐私和个人空间。

“孩子为什么总是把自己关在屋里?”“没收手机就能够解决孩子沉迷游戏的问题吗?”“上课说话、注意力不集中是需要被纠正的“错误”吗?”……

弄清这些问题,比根据外界的标准去评判孩子行为的是非对错要重要的多。这是在尝试走进孩子的内心,把孩子当作一个独立、完整的人,而不是一台刷分机器。没有好的亲子关系,说再多的话,安再多的监控,也是枉然。

声明:发表此篇文章是出于传递更多信息之目的,文章综合来源于网络。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:info@chinayoujiao.com,联系电话:4007885161