"活教育”在幼儿园教学中怎样实施(之八)从"自然"到"环境";从"游戏"到"活动”

"活教育”教学原则第六条"大自然大社会是我们的活教材”;第十一条"注意环境,利用环境",一是强调"自然”"社会”对于儿童认知、经验的重要性;二是提出"环境"是儿童学习最宝贵的资源,"因地制宜”"就地取材”可以成为幼儿园在选择、设计教学活动内容、方式时的基本原则与方法。

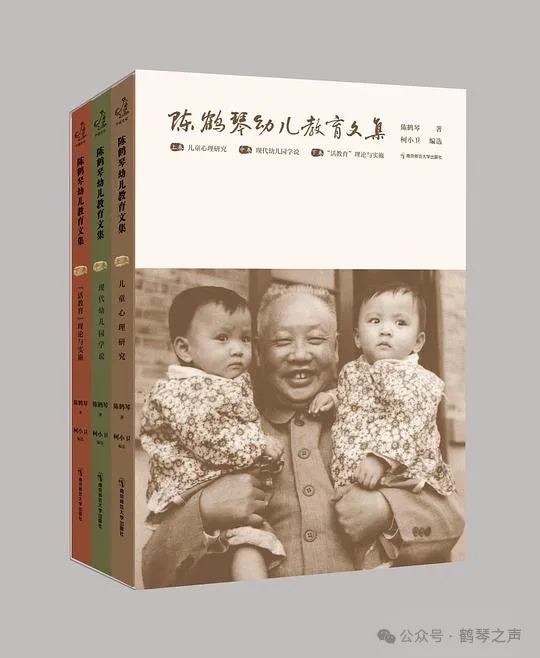

在陈鹤琴的教育学说中,幼儿园教学过程,或幼儿动作、认知的目标、形式已不再仅是园内的“游戏”,而是包括“游戏”在内并具有教育目的、范围更广、形式更多的各种“活动”,其中与大自然的充分接触,使幼儿在“活环境”中释放“潜能”,体现“主体性”,同时在“师幼互动”过程中获得客观的、积极的各种经验,以实现“学习”目标。这一目标,实际上是由教师、成人经观察、研究后有目标地预设的,也就是说,幼儿“主体性”在很大程度上是教育使然。正如陈鹤琴先生倡导:

亲爱的教师,大自然是我们最好的教师。大自然充满了活教材,大自然是我们的教科书,我们要张开眼睛去仔细看看,要伸出两手去缜密地研究。”

尽管"游戏"是幼儿的天性,也是幼儿在幼儿园生活、学习的主要方式,然而幼儿的"天性”如何界定?是否需要发展呢?并且仅靠"自主”就能发展吗?幼儿在园的一日生活,以及各项发展目标都是以“游戏”形式实现的吗?幼儿的身体(动作发展)、心理需求(兴趣)等是多方面的,并非仅"游戏"可以包揽、涵盖。由"游戏"向"活动"转化不仅是形式上的过渡,更是境界的提升与内容、范围的丰富、扩大。

随着幼儿身体与心理的发展,其能力与需求持续增长,"游戏"为"活动"所取代;"自然教育”向"环境教育”发展的进程是必然的。幼儿园环境及其学习资源毕竟有限源,由自然与社会组成"大环境”使幼儿的生活、认知范围、内容、状态更宽阔、丰富、热烈;幼儿由"认知”"经验"到"建设""创造”的欲望、能量才能被激发化作为蓬勃的力量,由此幼儿园的教育性质、功能进一步体现并散发热量、光芒。

声明:发表此篇文章是出于传递更多信息之目的,文章综合来源于网络。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:info@chinayoujiao.com,联系电话:4007885161